今のうちに富士山に登っておこう!

今年は富士山の雪解けも2-3週間早いらしいということで、山開き前ではありますが富士山に登っている人も結構いるようです。雪解けが早いといってもまだ残雪はあるので安易に登るのは危険ですが、ヤマレコ等で情報収集し自分でも大丈夫そうだと判断しました。

登山道はいくつかありますが、個人的には樹林帯歩きもある須走登山道が好きです。御殿場は去年敗退しているのでそのリベンジもしなければとも思うのですが、これはまだ先でいいかなと。

今回は登られている方の情報も多く、体力的にも確実に登れるであろう富士宮登山道にしました。

ちなみに今回の記事タイトル、英語が入っていつもと違う感じですが、、、理由が一番下の方に書いてあります^^

登山情報

【日時】2015年6月7日

【天気】5-7合目:霧、7合目‐山頂:晴れ

【目的地】富士山(3,776m)

【駐車場】富士宮口五合目駐車場(無料)

【トイレ】五合目、山小屋等のトイレは使用できません。

【コースタイム】8:06富士宮五合目‐8:19六合目雲海荘‐8:21富士宮口新六合目‐9:03新七合目‐9:47元祖七合目‐10:11八合目10:29‐11:05九合目‐11:41九合五勺‐12:30富士宮口山頂(駒ケ岳)13:34‐13:57剣ヶ峰14:14‐15:11九合目‐15:59元祖七合目‐16:43新六合目‐16:51富士宮口五合目

【グレーディング】※体力度5,難易度B,ルート長10.8km,累積標高差1.53km

※体力度、難易度は開山期の場合,体力度1‐10,難易度A-E(1,Aが低い)。詳細は静岡県の山のグレーディング情報を参照。

装備

・ザック:OSPREY ストラトス 36

・レインウェア:THE NORTH FACE RAINTEX Plasma

・登山靴:SIRIO 662-GTX

・アイゼン:MAGICMOUNTAIN エーデルリッド・6本歯アイゼン

・トレッキングポール:Helinox Passportシリーズ FL-120

・地図:山と高原地図「31 富士山」(紙、アプリ)

・ヘルメット:BlackDiamond ハーフドーム トロピック S/M:48~57cm

・時計:SUUNTO Vector Khaki

・カメラ:EOS Kiss X7、SONY Cyber-shot RX100M3

・レンズ:Tamron 16-300mm F3.5-6.3 DiII

・三脚:SLIK SPRINT PROⅡ GMN、自作マルチポット

・調理道具:trangia メスティン TR-210、PRIMUS ウルトラ・スパイダーストーブ、MSR ヒートリフレクターウィンドスクリーン、snow peak チタンシングルマグ 300 フォールディングハンドル、PRIMS GAS CARTRIDGE IP-110、nalgene 60ml、nalgene 30ml、nalgene ナルゲン 広口 1.0L Tritan、トング、木製トレー他

・ハイドレーション:Platypus ビッグジップLP 2.0L

・水:2460ml(1060ml+スポーツ飲料1400ml)

・食料:お昼ごはん用食材、行動食、予備食

・その他:ゲイター、防寒着、docomo GALAXY S4 SC-04E、エマージェンシーセット、ヘッドランプ、予備バッテリなど

ザック合計重量:約12kg

今回のテーマ

今回のテーマは以下のように設定しました。結構盛り沢山です^^

1)山開き前の人が少ない富士山を楽しむこと

2)1200の標高差を一気に登ることで体力をつけること

3)ヘルメットの試着

4)山頂での山パスタ

5)100円ライターの実験

1),2)は説明不要かと思います。

3)は昨今の山の事情等も踏まえて自分もようやくメットを購入しましたので、今回メットの試着をしてみました。

ちなみに購入したのはこちらです。

BlackDiamond ハーフドーム トロピック S/M:48~57cm(Amazon)

4)は今回ちょっとやり方を変えてみました。詳細は別記事で^^

5)は以前に「知ってる?富士山頂で電子式ライターは着火しない!」という記事を書いたのですが、きちんと検証できていなかったので、山頂で試してみること。風が強いと厳しいですが、風がそれほどなければ試してみようと思います。

これらすべてをクリアできたら最高ですが、どうなることでしょう??

富士宮登山口

本当は4時半くらいには登山口を出発する予定でしたが実は寝坊しました・・・;;

7時40頃に富士宮登山口駐車場に到着しましたが、登山口付近の駐車スペースはほぼ埋まっています。1段下がればもっと空いているのかもしれませんが未確認。

五合目は雲の中のようでガスガスですが、天気予報では山頂は晴れているはず。おそらく途中で雲の上に出れるんじゃないかと。

五合目の富士山総合指導センターの前に登山計画書のポストあります。

今日は残雪もあるのでゲイター装着。登山靴汚くてすみません・・・^^;

今日のザックです。初メットは最初から最後までかぶりながら歩きました。

準備体操もして、いざ出発です!

登山口-新七合目

富士宮登山口はすでに標高2400メートルです。ここから比較的短い距離で一気に標高があがっていくので高山病の注意が必要です。

今回駐車場についてから30分弱で出発してしまいましたが、時間があればもうちょっとのんびりして体を標高に慣らしてから出発したいところです。

五合目から少し登ったところに立派なトイレがありますが、今は使えません。

登山道は相変わらずガスガスです。

六合目。山小屋は当然開いてません。

宝永山との分岐。

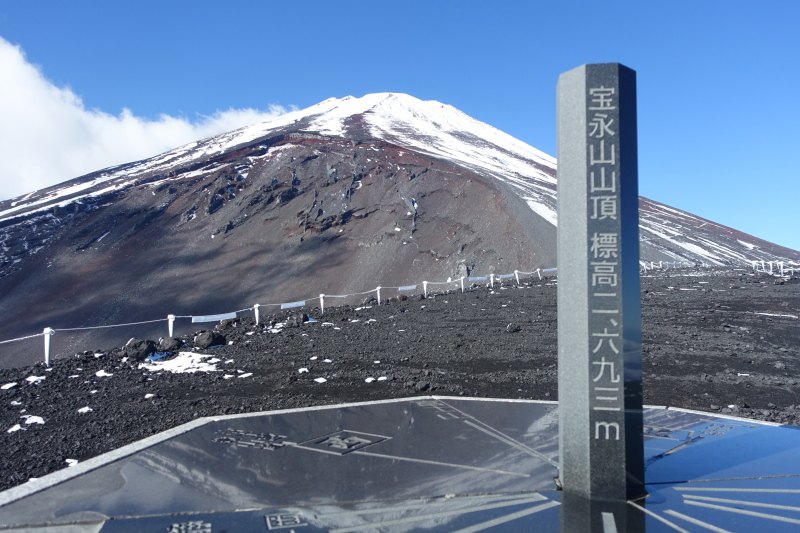

山開き前ですので通行禁止の看板があります。

新七合目が近づいてくると登山道にも残雪が。

この辺りは傾斜もあまりなく危ない感じはしませんが、慎重に歩きます。

新七合目下。右側が大きな雪渓になっています。

新七合目-九合目

新七合目を通り過ぎたあたりで、あれ?なんか明るくなってきたなぁと思ったら、、、ガスが切れてきました!というよりは雲の上に出た!といったほうがしっくりくるかな^^

みるみるうちに青空が広がっていきます!

フレームに収まりきらない見事な雲海です。パノラマを1枚撮っておけばよかったなぁ;

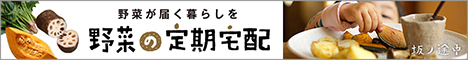

少ししたら左下に黒い部分が。なんだろう?って思ったけど宝永山ですよね、多分。

そうこうするうちに八合目が小さく見えてきました。空は完全に青空です^^

八合目。ここで小休止しました。

今日の行動食も柿の種。美味しい^^

しばし雲海と雲に見惚れます。

雲海が脚元に迫ってきそうな勢い。すごい!!

ぼーっとしながらずっとみていたい気もしますが、そうもいかないので先に進みます^^

八合目の上にある鳥居が見えてきました。

雲海と鳥居。なんか神々しい!

今度は山頂方向にカーテンのような雲が!これもおもしろいです。

東側の雲海と空もまたすごい!

雲海とコインの柱。

九合目萬年雪山荘。

九合目‐山頂

富士登山で一番しんどいのがこのあたりから山頂までではないかと。標高もかなり上がり3500メートル前後。高山病の症状も出てきはじめます。今回もちょっとだけ頭がツーンとなるような感覚がありましたが、気になるほどではありませんでした。

九合五勺の胸突山荘と山頂。

残雪があります。新七合目手前の残雪より傾斜があります。ステップはあるので、慎重に歩きます。

山頂の鳥居が見えてきました。あと少しです。

岩陰のつらら。

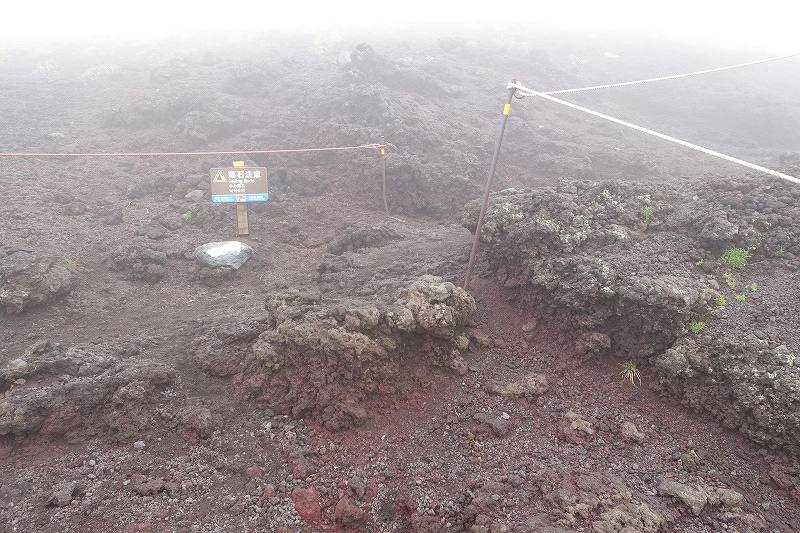

富士山頂とうちゃーく!雲海と鳥居です^^

駒ケ岳付近から。

剣ヶ峰、三島岳と富士館。今日の景色は本当に素晴らしいです!

雲海を見下ろす感じの景色もめっちゃいい感じ。

なんかおもしろい写真が撮れないかなぁと思って考えたのですが何にも思い浮かばず、、、とりあえず雲海にキック!w

この場所で山パスタをしました!雲海を眺めながらの山パスタです!^^こちらは別記事にしました。

100円ライターの実験

ごはんを食べたあと、今回のテーマの1つであったライターの実験をしてみました。今日は風もそれほどないので良い条件です。

左がフリント式ライター(紫)、右が電子式ライター(黄)です。

まずは電子式ライターで30回ほど着火を試みますが、1回も火が付きませんでした。

次にフリント式ライターで30回ほど着火を試みると、最初の1、2回がつきませんでしたが、その後はほぼすべて着火に成功。

ちなみにマッチも擦ってみましたが、こちらも問題なく火がつきます。

ファイヤースターターもちゃんと火花が散りました

。

すべて予想通りの結果になりました。

フリント式、電子式の違いなど詳細はこちら。

知ってる?富士山頂で電子式ライターは着火しない!

山頂付近‐剣ヶ峰

駒ケ岳付近でご飯を食べてたっぷり休憩した後、剣が峰を目指しました。

登山道の雪はほとんどありません。ほどなく到着。

自撮り。

剣ヶ峰から火口を覗く。

剣ヶ峰からみた八神峰。富士山の8つのピークです。※クリックすると大きな画像で表示されます。

ピークの名称を入れてみます。※クリックすると大きな画像で表示されます。

八神峰は剣ヶ峰、白山岳(釈迦ヶ岳)、久須志岳(薬師ヶ岳)、大日岳(朝日岳)、伊豆岳(阿弥陀岳)、成就岳(勢至ヶ岳)、駒ケ岳(浅間ヶ岳)、三島岳(文殊ヶ岳)の8つ。ピークの名称が2つあったりしてちょっとややこしいですね。

さて、お鉢めぐりをどうしようかと考えたのですが、今回は元々お鉢めぐりはするつもりはありませんでした。しかし、いざこの場所まで来ると歩きたくなってしまうんですよねぇ。

ただ今日は遅めの出発でしたので時間的にもちょっと厳しいかなぁ。しかも剣ヶ峰からの道をみると、雪が結構残っています。

この出だしのところがちょっと怖いなぁと思いました。怖いと思ったらすぐに引きます^^

というわけでお鉢巡りはまたこんどにします。

山頂‐登山口

下山はブル道を選択しました。

途中雪渓を横切る必要があるのですが、七合目のところではなく九合目のところで雪渓を横切りました。

このとき、念のためアイゼンを装着。ダブルストックで歩きました。渡った後はアイゼンを外しました。

その後登山道を下山するも、歩きにくさに閉口。この段々が膝に来ます。石もゴロゴロしてるし。

八合目を下がってきたあたりからの宝永山と火口です。手前から第一、第ニ、第三火口ときれいに見えています。

結局元祖七合目付近でまたブル道に逃げました。個人的に富士宮登山道は下山には向いてないと思います。

タイトルの意味

意味というほど大げさなものじゃありませんが。

五合目登山口まで戻っきたところで、ちょうど登山口のあたりをウロウロしていた観光客っぽい外人二人とこんなやりとりがありました。

正面からきた外人二人が、五合目登山口におりてきた自分(たぶん疲れた顔をしていた)をみて。

外人:「Happy hiker!」

ん?何?・・・あ、なんか英語で返さなきゃ、、(汗汗)

R:「Happy hiking!」(笑顔)

外人:「God job! God job!」(親指を立てて満面の笑み)

あー、ねぎらってくれてるのね^^

R:「Thank you!!」(満面の笑み)

で、なんか有無をいわさず写真を撮られてしまいましたww

そもそも「Happy hiker」なんな言いまわしがあるですねぇ。聞き間違いでなければですが(^^;)

で、とっさに返した「Happy hiking」、、、楽しかったよぉ~って言いたかったんですw

「Happy hiker」ってニュアンス的には「お疲れ山」的な感じかもしれませんが、直訳すると幸せなハイカー。うん、たしかに今日の富士山に登った人は間違いなく幸せなハイカーだなぁと、、、みょーに納得してしまいタイトルに使わせていただきました^^

ソライロノート

【体力】

去年は4時間ちょいで登って2時間で降りてきたのに、今回は4時間24分、2時間35分とタイムが落ちています。。。体調は普通だったと思うのですが、やっぱり冬に怠けすぎたせいで体力が落ちてるってことだなぁと反省。

【登山道】

登りは歩きやすいと思うが階段上になっているところが多く、好き嫌いが別れるかもしれない。下りはブル道と登山道をどちらも歩いたが、下りに富士宮登山道を使うのは好きではない。大き目の石もゴロゴロしていたり、段々になっていて膝に負担がかかりやすいのでトレッキングポールは必須だと思う。

雪渓をグリセード、シリセードで下っている人もいたが、自分はピッケルは持ってきていないのでやりませんでした。雪がない状態であれば下りのおすすめは御殿場下山道経由宝永山周りのプリンスルート。ここは距離は長くなるが砂走りもできるので歩きやすい。

【高山病】

九合目あたりから若干頭がツーンとくるような感覚があった。おそらく高山病の症状なのではないかと思う。だが気にするほどの症状ではなく歩いていると忘れてしまう程度だった。

【残雪、アイゼン】

新七合目手前と、九合五勺付近に残雪あり。ステップが切ってあり、登り時はアイゼンをつけずに歩きました。下り時はブル道を使用しこの残雪箇所は通りませんでしたが、九合目あたりで雪渓を横切る際に念のためアイゼンを装着しました。

【装備関連】

総重量は前回の八ヶ岳とほぼ同重量の12kg。調理道具、食材などは今回のが軽い。アイゼン、防寒着、ヘルメットは前回持っていなかった。

水は1180cc残った。標高が高いので気温が低いからそこまで水分を取らなかったのだと思う。

今回はじめて装着したヘルメット。登山中ずっとかぶりっぱなしだったが特に違和感なし。かぶり心地は問題なし。今後も場所によってはかぶることにする。

ちなみにすれちがった富士登山者のヘルメット装着率は、正確に数えたわけではないがおそらく1割以下ではないかと思う。

【ライター実験】

すべて予想通りの結果でした。富士山頂にはフリント式100円ライター、予備としてファイアスターターやマッチを持っていくことをおすすめします。

【山ごはんポイント】

富士宮口から登った場合の山ごはんポイントは、富士館の前あたり、富士館の裏あたりの火口に近いところの平らになっているあたりでしょう。あとは駒ケ岳付近の岩場も下界の景色が素晴らしいです。今日は雲海もみえて最高でした!ただし平らなところがあまりないので火を使う際は注意です。

【GPSログ誤差の原因】

GPSログ誤差の原因がたぶんわかりました。自分の使い方がまずかったと思われます。自分はバッテリ消費を抑えたいので機内モードにしてGPSをONにしていました。これでもGPSログは記録できるのですが、機内モードにした場合、現在地の測位まで少し時間が掛かる場合があるとの情報がこちらにありました。おそらくこのためではないかと。

DIY GPS – バッテリー消費については以前も書いたのですが、流れてしまっているのでもう一度ザックリ書いておきます。…

今回下りは機内モードをOFFにしたのですが、それほど誤差がなかったので多分そういうことだろうと。バッテリ消費を抑えることも大事だけど機内モードの場合はあまりにも誤差が大きいので今後は機内モードはやめようと思います。

最後に。

というわけで今回はいろいろ盛り沢山な富士登山でしたが、とにもかくにも今日は雲海がすばらしかった!この一言に尽きます^^

混雑することもなく山開き前の静かな富士山を満喫でき、山頂で雲海を眺めながらのんびり過ごし、無事下山することが出来ました。世界に誇る富士山をおもいっきり堪能できた本当に幸せな一日でした。

まさに

Happy hiker!Happy hiking!

でした^^

今回の富士登山関連記事はこちらです。

【動画】雲海を歩くHappy富士登山【編集後記】

富士山頂でパスタを美味しく食べるには冷凍パスタがオススメ!

【動画】富士山雲海カフェ de ソライロパスタ【編集後記】