去年の梅酢を使ってカリカリ梅を仕込むと、よりカリカリなカリカリ梅になります。去年の梅酢がある方はぜひ実践してみてください。

去年の梅酢がない場合はこちら。

カリカリ梅のカリカリっとした歯ごたえが好きです。カリカリ好きのカリカリしたい人は、ぜひ自家製カリカリ梅を作りましょう! というわけで本記事ではカリカリ梅の作り方について解説します。カリカリの理由、材料、作り[…]

カリカリにするための最も大事なポイント

まず大前提として「カリカリにするための最も大事なポイント」についておさえておきます。

私は以前、カリカリ梅について大きな勘違いをしていました。

カリカリ梅というのは、カルシウムの効果で梅が「だんだんと硬くなっていく」ものだ思っていたのです。

少し熟してやわらかくなった梅も、漬けているうちにかたくなっていくんだろうと・・・

これは大きな間違いです。

一度やわらかくなった梅は硬くなりません。

ではどうすればいいのか?

かたい梅を使用し、かたさを維持することが最も大事なことになります。

具体的にみていきます。

1.できるだけ未熟な硬い梅を購入すること。

採れたてが一番です。できれば触ってみて硬さを確認してください。可能なら、お店の人にいつ入荷したものか聞いてみてください。

すでにやわらかくなり始めている梅もあります。そういう梅はカリカリ梅には向いていません。

2.買ってきた梅をすぐに使うこと。

硬い梅を入手できても、家に置いておいたら追熟されてだんだんとやわらかくなっていきます。重みで傷んでもきます。せっかくの硬い梅も、すぐに使わなければどんどんカリカリ梅に向かなくなっていきます。

3.できるだけ早くカルシウムと反応させるために、以下を行います。

・塩を梅の表面にこすりつけて梅に傷をつける。

・梅酢で卵の殻を煮て作ったカルシウム液に浸ける。最初からカルシウム液に浸かっていれば、すぐにペクチンと反応してやわらかくなるのを防いでくれます。そのためにも塩を梅にこすりつけておくことが大事です。

4.塩漬け後は冷蔵保存

特に梅酢が上がってくるまでは常温だと追熟が進んでしまいます。冷蔵庫に入れておきましょう。

5.塩を3回に分ける

塩分濃度が高い場合は塩を3回に分けたほうが、梅がシワシワになりにくいそうです。これは今回はやりませんでした。

※こちらの本を参考にさせていただきました。

「農家が教える梅づくし」(農文協)

材料

※小梅が少し赤みがかってるのは熟れてるのではなく甲州小梅という品種だからだと思われます。

- 小梅 1kg(青梅でも可)

- 卵の殻 2-3個(18gくらい、同量のシジミの殻でもよい)

- 梅酢 180cc(去年の梅酢の残り)

- 塩 100g(梅の重さの10%、10%~15%くらいまでが食べやすい)

作り方

1.小梅を流水で洗い、水を切ってから竹串でヘタを取ります。

流水で洗う

水を切る

竹串でヘタをとる

2.キッチンペーパーで水気を拭き取り、室内で乾かしておきます。

キッチンペーパーで拭く

乾かした小梅

3.小さな鍋に梅酢と卵の殻を入れ、火にかけます。

4.沸騰したら弱火で10分加熱して火をとめます。

泡がぶくぶくと湧いて、梅酢に卵の殻のカルシウムが溶けてきます。

吹きこぼれやすいのでかき混ぜながら火から離れないように。

5.冷めたらザルとキッチンペーパーで濾します。

これがカルシウム液です。

これで仕込みの準備が整いました。

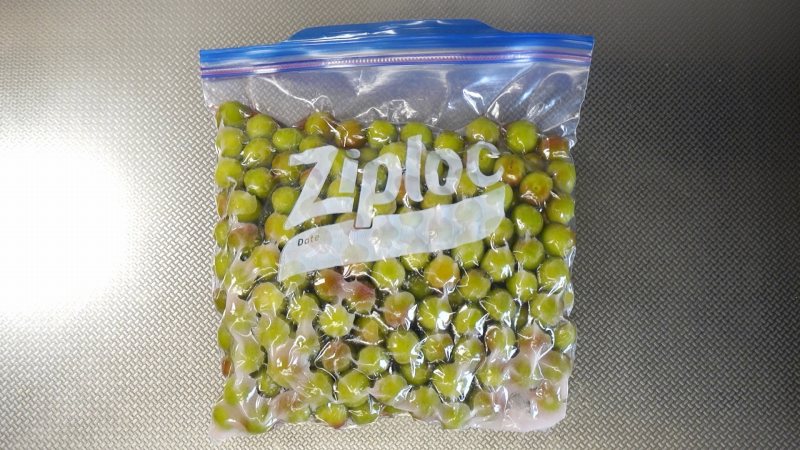

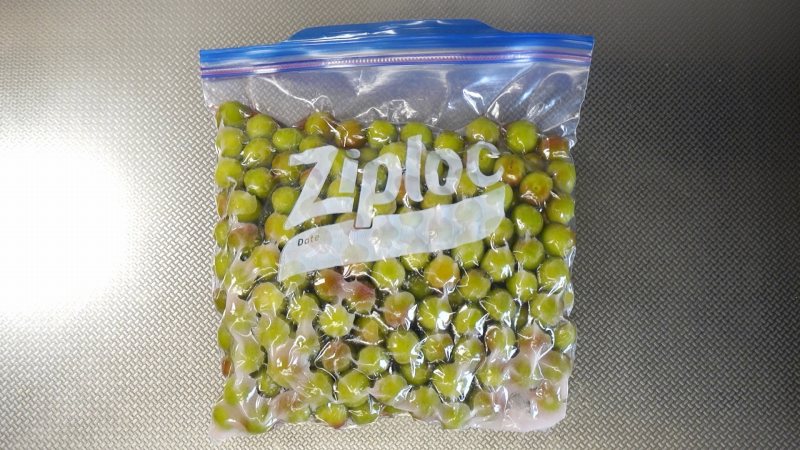

6.ジップロックに梅を入れ、塩をまぶし、塩をすり込むように揉み込みます。

梅をジップロックへ

梅が入りました

塩

カルシウム液が染み込みやすいように、塩で梅の表面に傷をつけるように揉み込みます。

7.カルシウム液を加え、空気が入らないようにジップロックを閉じ冷蔵します。重石は不要です。

塩で梅に傷をつけてから、カルシウム液を加える。この順番が大事です。カルシウム液を入れてから揉んでも傷がつきません。

ストローで空気を抜きます。梅酢を吸わないように注意。

空気を抜くことで、少ない梅酢(カルシウム液)でも浸かっている状態になります!

空気抜けました。

ジップロックは2重にしておいた方が安心です。

※塩分が高い場合は、塩を分けてまぶしたほうがよいそうです。仕込み時に半分、1週間後に1/4、2週間後に1/4を加えます。そうすると完成時に梅がシワシワになりにくいのだとか。

赤くしない場合は仕込んでから1週間~2週間で完成です。赤くしたい場合は赤紫蘇が手に入ったら赤紫蘇漬けをして1-2週間で完成です。

赤紫蘇漬けの手順はこちら。

>>カリカリ梅の赤紫蘇漬け

ソライロノート

かたい梅を使うこと、これが一番重要です。

そのうえで、去年の梅酢を使用することで、最初からカルシウム液に漬けられ確実にカリカリに仕上がると思います。

去年の梅酢がない場合はこちら。

カリカリ梅のカリカリっとした歯ごたえが好きです。カリカリ好きのカリカリしたい人は、ぜひ自家製カリカリ梅を作りましょう! というわけで本記事ではカリカリ梅の作り方について解説します。カリカリの理由、材料、作り[…]

カリカリ梅の作り方動画はこちら。

作成した動画を友だち、家族、世界中の人たちと共有…

梅干しや梅シロップなど、梅の保存食まとめ。

様々な加工方法で楽しめる梅は、保存食の王様と言えるのではないでしょうか。毎年梅の時期が楽しみで仕方がありません。 梅干しは南高梅の良い梅を探しますが、梅ジュースならB級の格安梅でも大丈夫。食べ方に応じて使う梅も変わってきます[…]

5月~8月に作りたい保存食まとめはこちら。

5月に入りせっかくのGWですが、緊急事態宣言継続中のため自由に外出はできず、多くの人が家に引きこもって巣ごもりGWを迎えている状況かと思われます。 普段の忙しい日々から考えると、信じられないくらい時間が有り[…]

緊急事態宣言が解除され、少しずつ外出ができるようになってきましたが、6月に入りもう梅雨の季節です。 6月は祭日もないし、雨も多くて家にこもることが多くて憂鬱・・・ こんな風に思う方[…]

7月です。 梅雨があければ、いよいよ本格的な夏がやってきます!外に出てアウトドアのアクティビティなどで思う存分、ストレスを楽しみたいですよね。 でもやっぱりウイルスの心配があるから[…]

ようやく梅雨が明けたけど、毎日暑いにゃあ 連日猛暑で早くも夏バテモードだわ、食欲も湧かないし、どうにかして~ こんなときは、クーラーの効いたお部[…]

1年を通してどんな保存食をいつ仕込んだらいいのか?ひと目で分かる保存食カレンダー

保存食には作るのに適した旬の時期があり、旬の時期に仕込むと一層美味しくなります。カレンダーにしておきましたので、仕込むタイミングを逃さないよう参考にしてください。 まだ作ったことがないけど今後作りたいものも[…]

もしもに備えて食材を備蓄し、防災グッズを揃えておこう!

新型コロナの蔓延、ロシアによるウクライナ侵攻、思いもよらなかったことが起こりうる世の中です。それだけではなく地震や台風などによる災害、本当にいつ何が起きるかわかりません。 不安を煽るつもりはありませんが、今よりももっと悪くな[…]

もしもの災害に備えて防災グッズを準備しておこう! 異常気象、気候変動、台風、地震、噴火、戦争など、個人ではどうにもならないような災害がいつなんどき襲ってくるかわからない世の中です。 でも何から揃えればいいのかわからない[…]